Was darf man heute noch sagen?

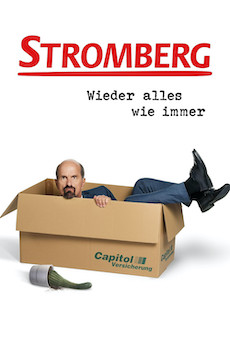

In diesem Jahr feierten gleich zwei deutsche Kultformate ihr Comeback: Michael Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ erhielt einen zweiten Teil und Deutschlands (un)beliebtester Chef Bernd Stromberg kehrte mit „Stromberg – Wieder alles wie immer“ zurück.

Wenn eine Serie ins Kinoformat überführt wird, bringt das zwangsläufig Hürden mit sich. Der erste „Stromberg“-Film meisterte diese Aufgabe noch erstaunlich solide: Der Betriebsausflug als erzählerischer Aufhänger funktionierte, lieferte neue Situationen und führte den Kern der Serie konsequent weiter.

Im Vorfeld des neuen Films wurde jedoch vor allem eine Frage diskutiert: Darf eine Figur wie Stromberg heute überhaupt noch existieren?

Die Gegenfrage wäre: Ging sie denn vor zwanzig Jahren? Und genau diese Frage stellt sich auch „Stromberg – Wieder alles wie immer“. Zumindest versucht er es.

Die Figur Stromberg, jahrelang von einem Fernsehteam im Büroalltag begleitet, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Genau deshalb soll nun eine große Wiedersehensshow produziert werden – moderiert von Matthias Opdenhövel. Der alte Cast kommt zusammen, Nostalgie liegt in der Luft. Doch vor dem Studio eskaliert die Lage: Anhänger der Serie treffen auf Aktivisten, die Stromberg unter anderem wegen seines Sexismus canceln wollen. Der gesellschaftliche Meinungskampf tobt und alles droht aus dem Ruder zu laufen.

Zunächst das Positive: Es ist wirklich schön, den alten Cast wieder vereint zu sehen. Christoph Maria Herbst ist sofort wieder Bernd Stromberg, als wäre er nie weg gewesen. Bjarne Mädel, Diana Staehly, Oliver Wnuk, Milena Dreissig und alle anderen spielen ihre Figuren mit derselben Präzision und Selbstverständlichkeit wie früher. Man merkt: Diese Rollen sitzen, sie werden geliebt – von den Darstellern ebenso wie vom Publikum.

Doch zurück zur Ursprungsfrage: Darf man das heute noch zeigen?

Die Antwort muss eigentlich ein klares Ja sein. Denn Stromberg ging schon immer nicht. Und genau darin lag die Stärke der Serie. Das Problem ist jedoch: Die Macher scheinen nicht mehr ganz verstanden zu haben, warum Fans „Stromberg“ so gefeiert haben.

Niemand liebte Stromberg für seine Art. Man liebte es, ihm dabei zuzusehen, wie er von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen stolpert und jedes Mal die Konsequenzen tragen muss. Die Serie hat sein Fehlverhalten stets kommentiert, aber nie mit dem Vorschlaghammer. Die Bestrafung war subtil und konsequent: eine gescheiterte Ehe, keine echten Freunde, permanente Ablehnung, Degradierungen, Zwangsversetzungen. Stromberg war nie ein Held, er war eine Warnung.

Dem Zuschauer wurde zugetraut, dieses Verhalten selbst einzuordnen. Heute scheint man dieses Vertrauen verloren zu haben. Nahezu jeder Spruch, jeder Grenztritt wird kommentiert, relativiert oder eingeordnet. Der Film wird über weite Strecken zu einem Meta-Kommentar über sich selbst. Und das über rund 100 Minuten, die sich stellenweise deutlich ziehen – auch, weil das Drehbuch erzählerisch wenig Spannung entwickelt.

Wie so oft im aktuellen Kino- und Serienbetrieb werden hier (Anti-)Helden nachträglich dekonstruiert – man denke an Indiana Jones oder Luke Skywalker. Paradoxerweise wird Stromberg im Finale dann doch fast zum geläuterten Helden stilisiert. Das wirkt wirr und inkonsequent, besonders wenn man bedenkt, dass der Film zuvor über 90 Minuten hinweg etwas völlig anderes vorbereitet.

Bernd Stromberg war nie dazu da, gerettet zu werden. Er war das abschreckende Beispiel dafür, wie man nicht sein sollte: empathielos, narzisstisch, feige, opportunistisch. Seine Tragik lag darin, dass er sich selbst nie reflektiert hat und genau daran immer wieder gescheitert ist. Indem der Film versucht, ihn zu entschärfen oder zu erklären, nimmt er der Figur ihre eigentliche Kraft.

Während der alte Cast fast durchgehend überzeugt, fällt die neue Figur Julian deutlich ab. Er soll offenbar die Influencer-Generation repräsentieren, ist aber schrecklich klischeehaft, laut, nervig und völlig deplatziert. Vielleicht bewusst so angelegt, dennoch funktioniert es nicht.

Generell leidet das Drehbuch unter dem Drang, alles größer, lauter und bedeutungsschwerer machen zu wollen. Ein Problem, das man bereits bei „Pastewka“ ab Staffel 8 beobachten konnte. Die Bodenhaftung geht verloren, die Glaubwürdigkeit leidet, echte Fans dürften sich eher vor den Kopf gestoßen fühlen.

Lachen wird man trotzdem. Vor allem dann, wenn Bernd Stromberg allein unterwegs ist. Seine Sprüche zünden noch immer. Die größten Lacher entstehen jedoch durch Rückblenden, was viel über den Film aussagt. Am Ende wirkt „Wieder alles wie immer“ entweder wie eine Einladung, sofort wieder die alten Staffeln zu schauen (was man nach dem Abspann tatsächlich dringend möchte) oder wie ein missglücktes Warm-up für eine mögliche sechste Staffel.

Nach diesem Film wäre Letzteres allerdings keine gute Idee.

Unterm Strich bleibt ein hervorragend aufgelegter Cast, der mit Nostalgie und Retro-Reizen spielt und ein Film, der glaubt, etwas korrigieren zu müssen, was vor zwanzig Jahren angeblich falsch war. Am Ende ist er dabei selbst inkonsequent.

Alles wie immer – nur leider nicht so, wie es hätte sein sollen.

5/10

Hinterlasse einen Kommentar